■はじめに

2022年1月5日から7日、CES(Consumer Electronics Show)2022に参加しました。CESはCTA (Consumer Technology Association) が主催する、毎年ラスベガスで開催される電子機器の見本市です。今年はCOVID-19のため1日短縮されたものの、現地開催とオンラインを併用したハイブリッド開催となりました。

昨年のCES2021は、完全オンライン開催となり例年4,000社以上が出展していますが、約半数(1,967社)でした。CES2022は2年ぶりに対面でのリアル展示が復活。昨年からのオミクロン株感染拡大でGoogle/Meta/Twitter/Amazon/など大手企業は参加を見送りましたが、それでも約2,200社が出展し世界から約4万人が参加しました。NOS-USAとしては世界の革新的な取り組みや新製品から今後のトレンドを確認するため本展示会に参加しました。サマリーは以下になり、その詳細をレポートします。

<サマリー>

・問われる「リアルでの展示会」のあり方

・見直される「家」の重要性

・加速するテクノロジーと、求められる人間の“責任”

■ハイブリッド開催となったCES2022

米国では2021年12月のホリデーシーズン以降COVID-19の新規感染者数は1日あたり50万人を超え急増しています。そのためCES2022に参加するためにはワクチン接種が完了しており、かつ会場入場24時間前には、参加証と一緒に配布されたAbbott社の自己COVID-19検査キット(鼻腔スワブ式で、15分で自分で簡易検査が可能)での検査が求められました。会場内でもマスクの着用が義務付けられ、体調不良の際にはすぐに検査が受けられるサポート体制などもあり、感染対策を徹底しながらCES2022は開催されました。

■CES2022における4つのトレンド

CES2022開幕初日の1月5日、筆者が毎年楽しみにしているセッション『CES2022 Trends to Watch』に参加しました。今年も公演を行なったSteve Koenig氏(VP of research)は、冒頭世界中がCOVID-19により厳しい状況にある中、会場とオンラインで参加している全ての参加者に感謝を述べた後、世界のビジネストレンドについて説明しました。

Steve氏はCTAの最新リサーチを元に、COVID-19の状況下で行動を制限された消費者は自宅でIT機器やSmart TVなどにどんどん習熟しレベルアップ。在宅ワークや自宅での体験をより良いものにするため、購入する機器や加入サービスもより差別化され高級なものを求めるようになりつつあると語りました。実際に、この記事の読者の中にもCOVID-19以降TVやPCやマイクやヘッドホンや家電や照明などをより良いものに買い替えたり、ストリーミングサービスに加入したり宅配サービスを多く利用するようになった方も多いのではないでしょうか?

このような消費者行動を支えながらより優れたサービスを開発するために、インターネットやAIの技術はますます私たちの生活に浸透しています。今から約40年前、 1982年にTCP/IPが標準化されインターネットという概念が提唱された時には、誰も今のような働き方や生活を想像することは難しかったと思います。Steve氏によると、“Next Internet”になり得るほど大きな可能性を秘めているのが『Metaverse』です。

『Metaverse』は現実世界のデジタル写鏡世界(ミラーワールド)で、永続的で制約がなく万人と共有された仮想的な環境。人々はアバターを通して新たな経済圏を構築し巨大なビジネスチャンスが生まれると言われています。ただ現状はまだまだコンセプト先行の状況で、Internetと同様に数十年単位で進化をしていくと想定されています。今回のCES 2022でも『Metaverse』関連の出展はいくつかありましたが、各社独自の解釈で独自の世界観(AR/VRの延長など)を展示しており、立ち上げ時期にあることを改めて実感しました。今後、その進化を注意深く追いたいと思います。

これらの動向を踏まえた上で、Steve氏からは4つのCES2022注目トレンドが挙げられました。

・「Transportation」

世界中でCO2削減が緊急の課題となり、ガソリン車からEV車への切り替えが加速。開発が進む自動運転技術は、特に米国ではサプライチェーンのボトルネックになりつつある長距離輸送トラック分野で注目されている

・「Space Tech」

世界のビリオネアが相次いで宇宙旅行を行なったように、宇宙旅行は新たな産業になっていく。また宇宙空間を使った通信サービスや新たな素材開発など、宇宙でのビジネスがさらに商用化されていく

・「Sustainable Technology」

特にZ世代以降は環境志向が高く、地球環境に配慮した代替エネルギー技術が注目されていく。同時に代替肉に代表される代替食品市場や、エネルギーを効率的に活用できるSmart Cities/Homeの技術は、人々の生活様式の変化に合わせてさらに注目されていく

・「Digital Health」

従来のウェアラブルデバイスでのモニタリング以上に、在宅での仕事が恒常化し“オンライン会議疲れ”や“燃え尽き”などメンタルヘルスの問題は非常に大きくなっている

これらのCTAが発表した大きなトレンドを踏まえて、実際の展示会場の様子を以下でレポートします。

■CES2022の各社の展示

CTAが発表していたCES 2022の4つのトレンド「Transportation」「Space Tech」「Sustainable Technology」「Digital Health」のうち、「Space Tech」「Digital Health」については今回残念ながら出展キャンセルの影響もあってか、そこまで革新的な展示を見ることができませんでした。ただ「Transportation」「Sustainable Technology」については、これからの私たちの生活を変えていくようなイノベーションやコンセプトを実際に見たり体感することができました。

・「Transportation」(ElectricVehicles,Mobility)

BMW:車体の色を白から黒へ自由に変える “iX Flow Featuring E Ink”

BMWがCES2022で発表したこのコンセプトカーは、Amazon Kindleなどの電子端末のディスプレイなどでも広く使われている「E Ink」の技術を活用したフィルムで車体をラッピングすることで実現されています。見た目にも非常にインパクトがありますが、色を変えられる利点としては天気に合わせて太陽光を反射もしくは吸収することで暖房による消費電力を抑えたり、車体に文字を表示させることも技術的には可能なので広告利用なども想定できます。まだコンセプトカーなので、実際に近くで見るとフィルムの一部が剥がれかけ耐久力にはまだ課題がありそうですが、未来の車の一つのコンセプトを見せてくれました。

VegasLoop ”Tesla in Tunnels”:イーロン・マスクがVegasの地下で掘り進めるトンネルの真価

イーロン・マスクが設立したThe Boring Company(以下、TBC)がLas Vegasの地下で掘り進める「VegasLoop」が、巨大なLVCC[Las Vegas Convention Center]の移動手段(West-Central-Southの3つの駅のみ)としてCES2022の参加者に無料で公開されました。今年は参加者も少なかったこともあり、実際に駅に行くとすぐに係員に搭乗場所に案内されTeslaに乗ることができました。現在はまだ自動運転で稼働していないため、運転手に目的の駅を告げると車一台が通れるトンネルを注意深く運転して目的地まで送ってくれます。このLVCCの「VegasLoop」はTBCの独自の掘削技術で建築されており、地下を車一台通れる広さだけ掘削した後、プレハブリングをはめ込んでトンネルを完成させていきます。そのため今回のLVCC内のトンネルも、モノレールなどを建設すると数億ドルかかるといわれる建造費用が5250万ドルで実現しています。今後このトンネルはラスベガス・ストリップの下を通りマッカラン国際空港まで全長29マイル(約46km)になり51の駅が建設され、ループの片道の運賃は5ドル〜10ドルになる予定です。この価格を実現するにはTeslaを自動走行で運転させるなど様々な効率化が必要だと思いますが、斬新なアイディアで都市の交通渋滞を解消する一つの姿になるかもしれません。

・「Sustainable Technology」(SmartCity,SmartHome)

サステナビリティについては、もはやどの企業でも必ず取り組むべき経営課題となっており、CES2022の各社CEOからのプレゼンテーションでも環境に配慮した企業の取り組みが繰り返し強調されました。また環境問題について取り組んでいるスタートアップも多く出展していました。

Orbisk:レストランやホテルの厨房のゴミ箱前にカメラを設置。AIが廃棄食材を自動でモニタリング

2022年1月から、カリフォルニア州では食品のゴミは通常の燃えるゴミとは別に専用のゴミ箱に廃棄する条例が施行されています。これは食品ゴミから発生するメタンガス(温室効果ガス)を削減する目的で制定されました。カリフォルニア州のメタン排出量の41%は埋立地から発生しており、州最大の排出源になっています。カリフォルニア州としては食品ゴミを堆肥やバイオガスに変え、暖房や電気、自動車にも利用できる再生可能な燃料として活用することを計画しています。この取り組みを推進していくためにもゴミの分別は必須ですが、きちんと分別できていなかったり、レストランやホテルのオーナーは仕入れた食材のうち何がどれくらい廃棄されているのか確認する手段もありませんでした。この課題を解決するためにOrbisk社では食材分類可能なAIカメラをゴミ箱の前に設置して、分別が適切に行われているかや、廃棄状況からメニューの変更や効率的な仕入れに活かしていけるデータを集計するソリューションを提案していました。

VideowindoW:ウィンドウをスクリーンに

CES2022 でBest of NNOVATION AWARDを獲得していたうちの一社がVideowindoW社です。彼らのソリューションは透過型のディスプレイになっており、透明なガラスがある場所に自由に巨大な映像したり広告を表示できます。同時に日光の照射量を自由にコントロールすることでビル全体の消費電力削減にも貢献しています。VideowindoWのソリューションはすでにヨーロッパの空港に設置され、商業的なコンテンツで投資収益率を向上させています。米国、欧州で特許取得済みで、ガラスにおける私たちの認識を再定義しようとしています。

Matter: スマートホームの新接続規格

今回CES2022のスマートホームソリューションを見て回る中で、各社少しずつ「Matter」対応をアピールするようになっていました。

これまでは、AmazonのAlexa、GoogleのGoogle Home、AppleのHome Pod に代表される音声アシスタントを中心にスマートホーム内の電球や機器をコントロールしていく形の未来像が描かれてきました。ただ現状、各社製品の相互接続性は無く、周辺機器を含めてどのメーカーを選択するかは一大決心が必要でした。これに一石を投じたのが、IoTの標準規格団体の Zigbee Alliance(※現在は、Connectivity Standards Alliance(CSA)に名称を変更)が推進するスマートホームプロジェクト「Matter」というIPプロトコルの新規格で、2021年5月の発表時に各3大メーカーがサポートするということで注目が集まりました。Matterは無償ライセンスで利用可能で、現時点で対応企業が220社を超えています。サムスンもスマートホームHUBを初め、各種製品にMatterを採用することを発表していました。スマートライトやスマートキー、ホームセキュリティブランドなどの多くがMatter対応製品をリリースすることで、特定メーカーに依存しない相互連携可能なスマートホームが実現することになります。天然木を使用したUIで毎年CESで人気を集めている日本の「Mui」もMatterに対応をしたことで、他社製品との連携などデバイスとしての広がりが出ると力説してくれました。

■CES2022で存在感を放った「韓国」

今回、2年ぶりにCES2022の展示会場を歩いて気づいたことの一つがアジア人の多さでした。しかも、そのアジア人は2年前に見た光景とは異なり中国人ではなく韓国人でした。展示会場も主要な韓国企業に加え、スタートアップ企業が出展するエリアでも多くの韓国企業が出展。あるブースではソウル市が主導してハイテクスタートアップを北米市場へ売り込んでいました。

報道によると韓国企業は米国企業に次いで約500社と2番目に多く今回のCES2022で出展を行なっていました。韓国のコンテンツは今や音楽やドラマなどのエンターテーメント分野において完全に北米で市民権を得ている状況からすると、同様にハイテク分野でも北米市場に一気に浸透を図っていきたいという勢いが感じられました。

韓国企業の代表格としては、サムスンが今回のプレステージで基調講演を行ないました。講演の骨子は、サステナビリティ(持続可能性)とパーソナライズとシームレスなカスタマーエクスペリアンス(顧客体験)でした。サステナビリティは、CES2022全体の大きなテーマですが、韓国企業のLGのアプローチが際立っていたので、少しだけ触れたいと思います。

展示ブースは、LVCC センター会場の入口正面の好立地にもかかわらず、木材を使用した簡素な柱があるだけの広いスペースでした。毎年話題になるLGの超大画面出展も今年は無く、広いスペースに所々QRコードが読み取れる場所があり、各自の携帯でAR画像を見たり製品説明を確認する形になっていました。

このAR画像を各自の携帯で表示させるためには数百MBある専用のアプリをダウンロードする必要があり、広いスペースにまばらに配置されたQRコードを見て「これは現地出展を取り止めた企業の苦肉の策なのか?」と疑念を感じたほどでした。ただ、LGのホームページを確認すると2021年11月末にはこの仮想展示を行うことが発表されていました。その狙いとしては、実物展示を行わないことで、製造、輸送、電力使用などのCo2排出量を100tほど削減したことになるということでした。サステナビリティを重視したマーケティング戦略であることは頷けますが、これではオンライン展示で十分で現地で見る必要はないということになり、不満を持った来場者も多かったのではと思います。

サムスンに話を戻すと、日本の大手家電メーカーなどは軒並みブース内の出展は最小限に留められていたのに対し、サムスンのブースは活況で、入場制限をしていたせいもありますが、入場まで実に140分待つ必要がありました(現場で入場登録すると、入場可能10分前に携帯に通知が来る仕組みを採用していました)。

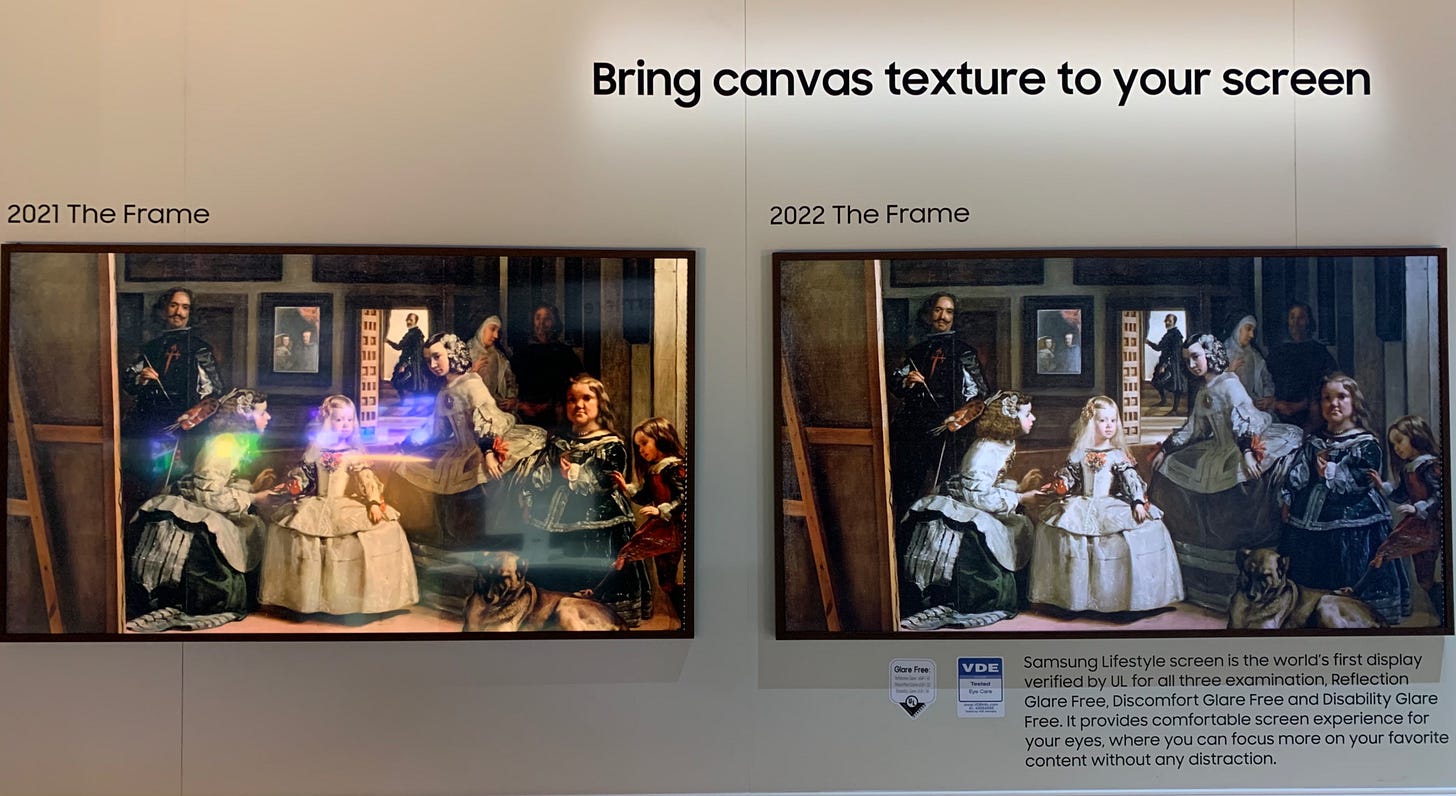

140分待ち、ようやく展示ブースに入ると広い展示会場にテレビから携帯、家電やロボットまで幅広い製品と説明員がしっかり配置されていました。モニターやテレビの展示については、毎年4Kや8Kなどの画質の高精細化に関する話題はことを欠かず、マニアや専門家でもない限りこれ以上高画質になっても違いは分からないし、もう十分かなとも思っていました。しかし、「Micro LED」の画質は、外の風景が映し出されれば、そこに本物の窓があるかのような奥行き感やリアリティを感じました。また、それ以上に興味を引いたのが、反射防止ディスプレイを搭載した「Frame」です。これは、周囲の照明や太陽の光などの映り込みがなく、マットなキャンバスや紙の質感をリアルに表現していて、まるで本物の額縁に絵を飾っているかのようでした。以下の写真を見て頂くと、その違いが一目瞭然かと思います。

(写真:サムスンの出展ブース 2021年と2022年の「Frame」の比較展示)

さらに、サムスンはこれらをスマートTVとして、様々なアプリや機能を搭載させていますが、極め付けは何とNFT(非代替トークン)の取引や表示が可能なプラットフォームにするという計画も持っています。高額で取引されるNFTアートを高精細な画面で鑑賞したり、PCではなくリビングで視聴する需要は、確かに将来的にあってもおかしくない話だと感じます。

サムスン以外の韓国企業も独自のソリューションを数多く出展していました。

Petnow:“鼻”で犬を識別

Petnowという韓国のスタートアップ企業は「鼻で犬を識別する」スマートフォンアプリケーションでCES2022 Best of NNOVATION AWARDを獲得しました。犬の鼻は、人間の指紋と同じように、個体ごとに異なる特徴をもっています。Petnowのアプリは、犬の鼻を検出・捕獲・識別するためにAIを活用し“鼻紋登録システム”により、迷子犬や捨て犬のいない世界を目指しています。またビジネスモデルとしてペット保険加入時の犬識別という課題解決用に保険会社との連携も検討中とのことでした。COVID-19以降、孤独を解消させるためにペットを飼う人が急増しているため、ペットにフォーカスしたソリューションは今後さらに求められていくのではと感じました。

人工人間(Artificial humans):AIが作り出す人間が、商用サービスをスタート

韓国のShinhan Bankは、AIで作り出した“人工人間”が銀行の入り口で案内係をするソリューションを展示していました。“人工人間”については2年前のCES2020で『NEON』(※サムスンの研究開発部門)がそのコンセプトとデモを行い非常に話題になりました。

筆者はCES2020展示会場で、実際に彼らのソリューションを目の当たりにした時、そのあまりにも実物の人間と見間違えるほどの精巧な人工人間にしばらくその場から動けなかったことを覚えています。昨年オンライン開催されたCES2021において、いよいよこの”人工人間”が商用化され韓国の銀行受付などで導入が進んでいくことが発表され、CES2022に実際にそのソリューションを目にすることができました。

韓国のShinhan Bankの受付に立つ人工人間は、実際のShinhan Bankに勤務する人の画像から作成されているということでしたが、多言語に対応(日本語も対応済み)し、実際に口元の動きもその言語の発音をする際の口の形に合わせて動いていました。このディスプレイは顧客の体温を測定したり顔認証機能を持ちパーソナライズされたサービスを提供することも可能。すでに実運用が進められており、今後はそこから得たノウハウを元にこのサービスを外販し新しいビジネスとして立ち上げていく予定ということでした。このような人工人間に関する出展は他の韓国企業ブースでも見られ、今後韓国から「人工人間K-POPスター」が誕生する日も遠くないかもしれません。

人工的な人間という観点ではイギリスの「Ameca」も世界のメディアから注目を集めていました。

「Ameca」は金属とプラスチックでできた身体を持ち、あえて中性的に作られた顔と灰色の肌をもつ人型ロボットです。頭部には個別に動作する17個のモーターが内蔵され、動きや表情を制御。実際に近づいて話しかけてみると、Amecaの表情は人間のように生き生きと動き、まばたきをし、アイコンタクトしながら話すことができました。まだまだこのような人型ロボットが実際の人々の生活に溶け込むには時間がかかると思いますが、Amecaと話をしていると本当の人間と錯覚しかけることもあり技術の進歩の速さを目の当たりにしました。

まとめ

改めて今回2年ぶりに開催されたCES2022にNOS-USAとしては世界の革新的な取り組みや新製品から今後のトレンドを確認するため本展示会に参加し、そのサマリーは以下となります。

<サマリー>

・問われる「リアルでの展示会」の意義

・見直される「家」の重要性

・加速するテクノロジーと、求められる人間の“責任”

今回CES2022を主催するCTAとしては、以下の4つが注目のトレンドだと発表していました。

しかしオミクロン株の急拡大で多くの出展キャンセルがあった影響もあると思いますが、「Space Tech」「Digital Health」については今回残念ながら、そこまで革新的な展示を見ることができませんでした。また一部の展示は現地に足を運ぶまでもないようなものも散見され、改めてリアルで展示会を行う意義も問われたCES2022だったと思います。

ただ、これは何も展示会主催者だけでなく、参加者側も考えるべき点だと思います。依然として分断が続いている米国において、思想や価値観は一つではなく、それを統一することも困難です。感染リスクを負って現地へ出向く人、参加を取りやめる人、判断基準は様々です。この多様性や柔軟性こそが、新しい何かを生み出す原動力なのかもしれません。毎年CES には多くの人が世界を変えていくかもしれないとワクワクさせられる“何か”を求めて参加していますが、主催者や企業の画一的なマーケティングメッセージやバズワードに踊らされず、自分の目で技術を見極めニッチであまり日の目を浴びていないようなソリューションにも着目しレポートしていきたいと反省とともに実感しました。

そんな中、改めて気づいたのは、在宅勤務などの急増に伴う「家」の重要性です。通勤する時間も劇的に少なくなりオフィスに居るよりも在宅時間が長くなっている今、家には益々快適性を求めることになっていると思います。それを実現する「スマートホーム」は決して新しいコンセプトではないですが、テレビは映画やドラマを観るものだけでなく、NFTアートを鑑賞しても良いし、PCの代わりを担っても構わない。部屋のどこにいてもAIアシスタント(場合によってはアバターや人工人間)が追随して映し出され家庭用ロボットが連携して生活の質を向上させてくれる。そんな未来を垣間見ることができました。

もう少し発想を広げれば、今回のCESで不作だったVRやARゴーグルなどのデバイス進化を待つことなく、部屋ごと、いや家ごと、スマートTV、コンピュータビジョン、プロジェクションマッピングを連動させ、(擬似的?)仮想空間にしてしまえば良いのではないか。ゴーグルやPCで見える画面をプロジェクションマッピングで部屋ごと再現し、コンピュータビジョンで読み取られた自分自身のアバターは、自分の動作やジェスチャーと連動してリアルタイムに動き、音声指示も可能。NFTや暗号通貨を使った取引もスマートTVやPCを連携していれば、何も机の前に座って重たいゴーグルを付ける必要もない。これぞ「ホームメタバース化」ではないでしょうか。メタバースの定義そのものも定まっていない状況下で、新しいVR/ARゴーグルのリリースをただ待ち続けるのではなく、もっと新しいアプローチがあっても良いのではとCES2022の会場を歩きながら妄想が膨らみました。CES2023でそのような出展があるか、今から楽しみです。

最後に、ここまでご紹介したようなテクノロジーの進化を体感する度にCES2021でMicrosoft PresidentのBrad Smith氏が語っていた『テクノロジーの手綱を握るのは”人間の責任”』という言葉を思い出します。Brad氏は昨年講演の中で、CESとコンピューター、そして米国の歴史を振り返りながら“技術に良心はないが、人間には良心がある”。だからこそ人類には、自ら創造した技術を世界に役立てることを保証していく「責任」があると語っていました。一例を挙げると、まさに今世界に生まれ落ち活動を始めている人工人間やAmecaのような人型ロボットと、どう向き合っていくのか。現実的な対策を検討するのに、残された時間はそう多くないと思いました。

来年2023年のCESでは、今回得た経験を踏まえた上で、時代を変えるようなイノベーションやニッチでもキラリと光るソリューションを更にリサーチできればと思いますし、定点観測を継続し情報発信していきたいと思います。

以上