はじめに

日本でもWeb3は注目を集めていますが、アメリカでも活気があります。特に2021年はWeb3とその関連産業に大きな関心が集まり、マニア主導のコミュニティから新たな産業へと変換された年だったといえます。ベンチャーキャピタルは、2021年11月時点で、世界の暗号資産関連のスタートアップに300億米ドル以上を投資し 、平均シード調達額は2021年には330万米ドルと倍以上に増加しました(2020年は150万米ドルでした)。ただ、その後2022年はFTXの破綻をきっかけに暗号資産関連の投資は一気に冷え込み、またネガティブな印象もだいぶ強まってしまいました。しかしながら、暗号資産以外におけるブロックチェーンの活用は継続して進んでいます。大手クラウド各社もブロックチェーン技術に注目しており、AWSやMicrosoft Azure、Google Cloudといった主要なクラウドプロバイダーは、ブロックチェーン対応の新しいサービスをリリースしています。

そこで今回のブログではAmazon、Microsoft、Googleの大手クラウドプロバイダー3社のブロックチェーンに対する取り組みをまとめてみました。ブロックチェーン/Web3はMicrosoftやGoogleに代表される巨大なプラットフォーマーの支配力を低下させる動きの一つであるという説明を目にすることもありますが、実は、そのプラットフォーマーもブロックチェーンをベースにしたサービスを提供しています。ブロックチェーンに基づくWeb3が定着しても、その関連性を維持するため各社戦略を練っている状況です。大手クラウドプロバイダーの動きを知ることで今後のWeb3の動向を推察できるのではないかと思っています。

大手クラウドサービスプロバイダー

Amazon、Microsoft、Googleはそれぞれクラウドコンピューティングサービスを提供しています。インターネットが消費者に普及するにつれて、インターネット上のサービスを構築する基盤としてクラウドサービスが大いに利用されるようになり、近年はクラウドサービスを利用して自社内に設備を持たずにシステムを構築するパターンも増えてきました。特にAmazon、Microsoft、Googleの大手3社は2022年Q4時点で合計65%のシェアを占めています。各社の割合はAmazon 32%、Microsoft 23%、Google 10%です。

各社非常に多くのサービスを提供しており、しのぎを削っている状況です。提供しているサービスも比較的似ているものがリリースされていますが以下のような特徴があるといえるでしょう。

Amazon Web Service (AWS)

Amazon Web Services (AWS) はAmazon.comが提供するクラウドコンピューティングサービスで、この分野ではパイオニア的な存在といえます。毎年ものすごい数の新サービスをリリースしており、2023年1月の時点で230を超えています。シンプルで使い勝手の良さに定評があり、多くの企業で採用が進んでいます。クラウドコンピューティングを検討するときはまずAWSからという企業も多いのではないでしょうか。クラウドコンピューティングのみならず、データベース、AIなどに関するサービスも充実しており、かつ、それらサービス同士を上手く連携させながらシステムを構築できる使い勝手の良さがAWSの強みです。

Microsoft Azure

Microsoft AzureはもともとWindows Azureとして提供されていたものがリブランドされました。米国フォーブス500企業のうち95%が採用されていると言われるほどエンタープライズ企業に強く支持されています。Azure ADやMicrosoft 365連携、その他マイクロソフト以外のエンタープライズのサービスとの連携も充実しており、エンタープライズ企業のIT管理者が使いやすいような機能が充実しているという特徴があります。

Google Cloud Platform (GCP)

Google Cloud Platform (GCP) は、Googleがもともと自社内で利用していたものをサービスとして提供するようになったものです。Googleの検索サービスやYouTubeを支えているコンピューティングリソースと同じものがユーザー側も利用できるというメリットがあります。特に近年注目されているKubernetesに関連したサービスを豊富に提供していることもあり、今後はシェアを伸ばす可能性も大いにあります。また、Googleの巨大なサービスを支えている強力なネットワークインフラを所持しているため、世界規模のアプリケーションを低遅延で構築できる強みもあります。

各社のサービス比較

AWS, Azure, GCPのサービスを比較した表がこちらです。非常に多くのサービスを各社がリリースしていることがお分かりになるかと思います。

※クリックすると拡大表示されます

Web3とは

ブロックチェーン技術を活用してインターネットを「分散化」し、MicrosoftやGoogleなどの企業のインターネット上での支配力を効果的に低下させようとする、インターネットの新しい試みというふうにしばしば説明されます。暗号通貨はWeb3の初期のアプリケーションの1つで、NFT、DeFi、分散型ソーシャルメディア、分散型ファイルストレージ、分散型IDなどの金融以外のアプリケーションのユースケースも出始めています。参加者が中央集権的な仲介者に依存することなく、サービスを利用することが可能になったり、従来のWebサイトとは異なりユーザーが個人情報を開示する必要がなかったりといった特徴も挙げられます。

Web3がインターネットのかたちやアプリケーションのありかたを変える可能性は大いにありますが、AWS、Microsoft、Googleはブロックチェーン/Web3に対しても積極的に投資を継続し、関連するサービスを自社のクラウドコンピューティングと絡めてリリースしています。その理由は、少なくとも当面はWeb3に対して過度の脅威を感じていないとも考えられますし、また、反発するよりもむしろブロックチェーンにおいてもエコシステムを構築することで存在感を出していくという狙いがあるともいえるでしょう。

クラウドプロバイダーのブロックチェーンサービス

それではAWS、Microsoft、Googleにおけるブロックチェーン/Web3 関連のサービスを見ていきます。

AWS

AWSは、Amazon Managed Blockchain(AMB)を2019年4月に一般提供すると発表しました。このサービスは、オープンソースのフレームワークを使用して、パブリックブロックチェーンネットワークに参加したり、スケーラブルなプライベートブロックチェーンネットワークを作成・管理したりすることを容易にするものです。リリース当初はHyperledger Fabricフレームワークにのみ対応でしたが、その後、2021年3月にEthereumのサポートを開始しました。AMBを利用した場合、Web3アプリケーションの展開までは以下のステップになります。

好みのフレームワーク(Hyperledger FabricまたはEthereum)を選択

ネットワークメンバーの追加 (AWSアカウント招待することでネットワークに参加)

(分散台帳のコピーをする)ブロックチェーンピアノードの選択

アプリケーションの展開

ブロックチェーンネットワークの構築や、ソフトウェア、セキュリティ、ネットワークの設定など、残りの作業はAMBが行います。ちょうど(従来の)Webアプリ構築におけるLambdaのようなPaaSのブロックチェーン版と考えると分かりやすいかもしれません。

さらに、AWSが提供するブロックチェーン関連サービスには、Amazon Quantum Ledger Database(QLDB)があります。これは、フルマネージドの元帳データベースで、ユーザーに集中型元帳を提供し、監査と記録保持の目的で、不変性、透明性、検証可能な取引ログを提供します。その他、AWSはAWS Marketplaceで70以上のブロックチェーンパートナーソリューションを提供しています。

QLDBとAMBの違いはAWS BlackBeltの資料が分かりやすかったので一部抜粋してきました。こちらの図のようにブロックチェーンにおける集中的に管理可能なデータベースが欲しい場合にはQLDB、分散型台帳として複数のノード間で台帳をコピーして構成する場合にはAMBという使い分けができます。

Microsoft

MicrosoftのフルマネージドブロックチェーンサービスであるAzure Blockchain Serviceは、2019年5月に提供開始されましたが、2021年9月に同サービスを撤退させました。この際、技術パートナーのConsenSysと共同で、Quorum Blockchain Service (QBS)の提供を開始しました。QBSは、ユーザーのMicrosoft Azureアカウントからマネージドアプリケーションとして実行することができ、Azure Marketplaceから簡単にデプロイすることが可能です。QBSは前述のAWSにおけるAmazon Managed Blockchain(AMB)と同様のサービスです。なお、MicrosoftはAzure Blockchain Serviceの提供を終了する際、以下のように述べています。

ブロックチェーン業界の最近の変化と顧客のビジネスニーズの高まりに基づいて、当社のブロックチェーンテクノロジプロバイダーの1つであるConsenSysと協力して、Azureと連携できるブロックチェーン台帳のマネージドサービスを提供しています。この結果に加え、既存のサービスへの関心が低下したことに伴い、2021年9月10日にAzure Blockchain Serviceを廃止します。

なお、ConsenSysはブロックチェーンのインフラサービスを提供しているスタートアップで、ノード管理、開発・テスト環境、Web3移行ツール、ユーザーがdAppsにアクセスするためのウォレットなどのサービスを開発しています。また、人気のウォレット「MetaMask」の開発元としても認知されており、2022年3月現在、ウォレットの月間アクティブユーザーは3,000万人を超えています。

さて、Micorosoftが提供するその他のブロックチェーン関連製品には、Azure SQL Database Ledgerがあります。これはブロックチェーンで使用される暗号パターン(SHA-256ハッシュ)を組み込んでデータベース内の情報を改ざんできないようにします。そして、データベースに対して行われたすべての変更の履歴を記録しておきます。

さらに似たサービスとして、Azure Confidential Ledgerを2022年7月に正式リリースしています。このサービスは、Azure Confidential Computingプラットフォーム (ハードウェア的に保護された領域で計算する技術) とConfidential Consortium Framework (Microsoftが開発した許可制ブロックチェーンサービスを構築するためのオープンSDKフレームワーク) を利用しAzureのクラウド内に保護された領域を作り出し、たとえMicrosoftであってもアクセスできないようなハードウェア的にも保護された秘匿計算技術とブロックチェーンを組み合わせて改ざん防止を実現しています。

両者の違いはMicrosoftが公式に提供した比較表で説明されています。SQLのように従来の中央集中管理された構造化データをブロックチェーンで保護したい場合にはAzure SQL Database Ledger、ブロックチェーンから参照される非構造化ファイルを保護したい場合にはAzure Confidencial Ledgerが適しているといえるでしょう。

Google

これまでGoogleはブロックチェーン向けのサービスを提供してきませんでしたが、2022年10月にGoogle Cloud Blockchain Node Engineをを発表しました。Blockchain Node Engineは、ブロックチェーンにおけるLayer 1のノードで構成されます (ノードとは、ブロックチェーンのソフトウェアを実行し、取引データを検証・保存する役目を持ち、各ノードはブロックチェーンのすべての取引履歴を保持しています)。Blockchain Node Engineは、ブロックチェーンノードのホスティングサービスを提供し、ユーザーが自らノードを導入・管理することなく、ブロックチェーンデータの読み取りや書き込み、取引の中継、スマートコントラクトの実行ができるようにしています。なおサポートされる最初のブロックチェーンはEthereumであり、来年にはSolanaを追加する予定になっています。

また、Google Cloudにおける人気のNoSQLデータベースであるBigQueryは2018年からビットコインおよびイーサリアムとデータセットの統合を行っており、2021年にはPolygon (Layer 2 / ブロックチェーンネットワークのスケーリングソリューションを提供するスタートアップ)も、BigQueryと統合しました。さらに、2022年10月、Coinbase CloudのNode開発プラットフォームと統合し、Coinbaseを利用するデベロッパーがGoogleのブロックチェーンデータと分析にアクセスできるようになったと発表しています。このCoinbaseとBigQuery連携の発表は、Blockchain Node Engineの発表と同じ月に行われ、Google CloudがWeb3開発のための有力なプロバイダーを目指すという戦略が明らかになったといえます。

また、Googleはこうしたパートナーシップに加えて、以下の図にあるようにさまざまなWeb3関連企業に積極的に投資をしています。

例えば、2022年1月、Bitcoin Lightning NetworkのインフラプロバイダーであるVoltageの600万ドルのシードラウンドに参加しました。なお、Lightning Networkはビットコインの即時決済のための分散型ネットワークで、Voltageはノードのホスティング、ビットコイン決済の受け入れ、ノードの流動性、企業や開発者向けのインサイトを提供しています。

また、同じく2022年1月、Fireblocksの5,500万ドルシリーズEに参加し、スタートアップを80億ドルの評価に引き上げました。Fireblocksはブロックチェーンインフラストラクチャープラットフォームで、暗号および従来の金融機関がデジタル資産を移動、保管、発行できるようにするサービスを提供しています。

まとめ

2022年はブロックチェーン、Web3界隈にとって明るい年ではなかったかもしれません。暗号資産関連のネガティブな事件がその一旦を担っていると思います。ただ、その裏で実は大手クラウドプロバイバーは着々と次のインターネットであるWeb3時代を見越して新たなサービスをリリースしたり、Web3企業と関連を深めたり、投資を行っていたりします。

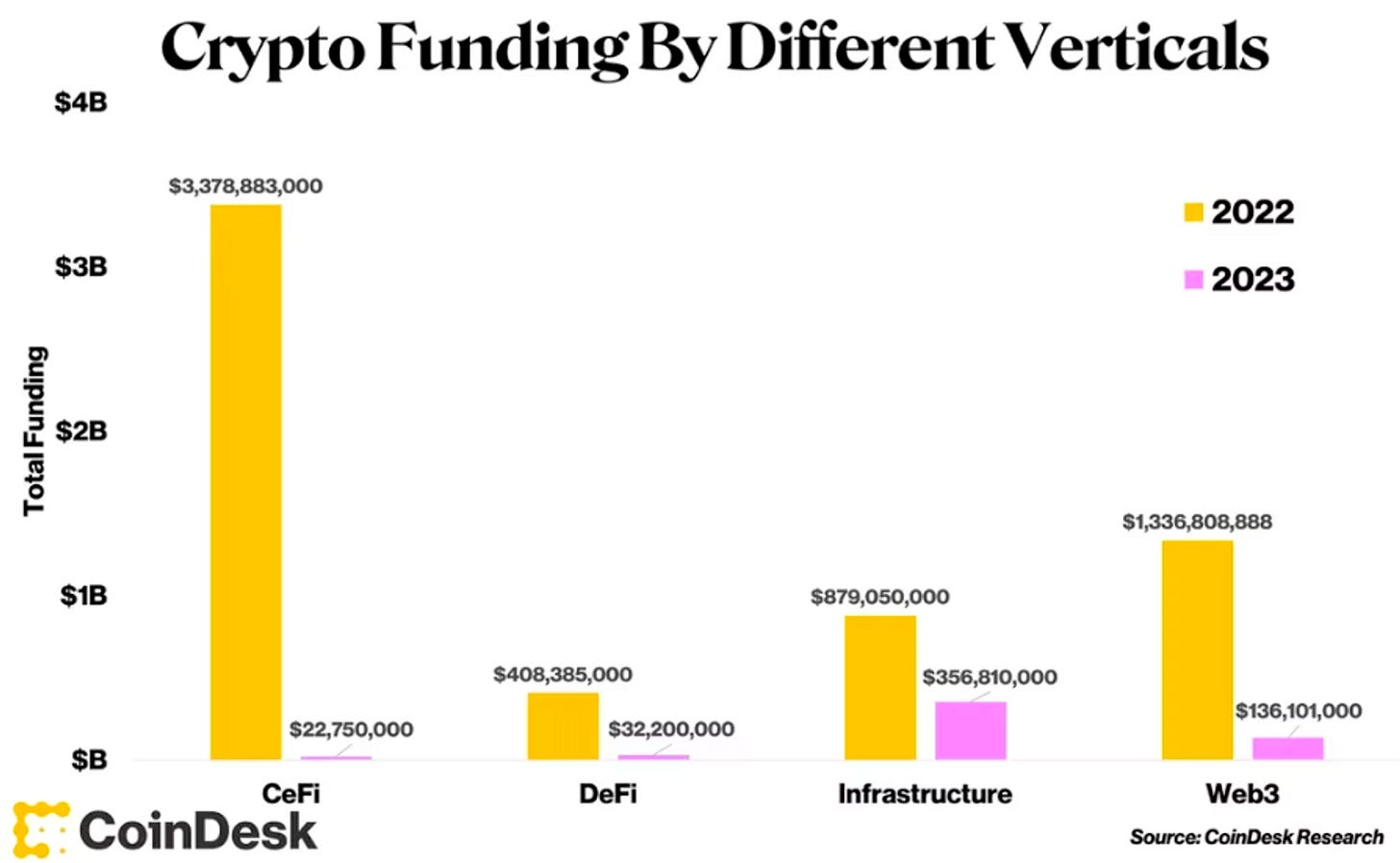

以下はCoinDeskが公開したブロックチェーン分野別の投資額の予想です。こちらを見てもお分かりになるようにブロックチェーン関連の投資は軒並み落ち込むことが見込まれます。ただ、これまで暗号資産に偏っていた部分が今後はインフラ関連やWeb3にも波及していく可能性があることも示しています。特に大手クラウドプロバイダーの動きは注目に値すると思っています。Web3においても彼らの存在感は強く、今後の方向性を見定めていくことで世の中の展開が見えてくると思っているからです。

こちらのブログでも定期的に流れを追ってお伝えしていきたいと思っています。