Weekly Newsletter #242

スタートアップバトルフィールドの頂点に立ったGlīd の物語と革新的技術 - $24M を獲得したMem0 の長期記憶とデータ主権のアプローチとは? Google Cloud レポから読み解くAI インフラの実情 - 生成AI 時代の成長戦略と基盤設計の方向性を読み解きます。

こんにちは、Rio です。

東京でよく見かけるアドトラック、都の規制強化も受け最近は以前より落ち着いた?様子ですが、サンフランシスコのそれはイベント会場に狙いを定め、ただただじっと無音で佇んでいます。

今週はTechCrunch Disrupt 2025 に参加しました。

このアドトラックはメインスポンサーであるMongoDB の広告のようです。

シリコンバレーではテック系の広告がそこら中に存在し、日本含め他の街との違いを感じます。

NoSQL として知られているMongoDB ですが、最近はAIアプリケーションのためのデータ基盤 として売り出している様子です。

AIが扱うデータの多くが非構造的 であり、テキストや画像、センサー情報など、従来のリレーショナルDB では扱いづらいデータを柔軟に保存・検索できる点がMongoDBの強みです。

ベクトル検索や埋め込みデータへの対応を強化し、生成AIやRAG(検索拡張生成) などのアーキテクチャにも踏み込んでいるようです。

それでは今週も注目ニュースをお届けします。

先週のニュースレターを見逃した方はこちら

Weekly Newsletter #241:F5 流出で突きつけられた境界防御の脆さ、保険が拒む“未整備”の企業、そしてDatabricks 前幹部が挑むGPU 依存からの脱却 - AIインフラを支える根幹が静かに揺れ始めています。

Weekly Newsletter #240: 生成AI 時代の電力・信頼・政策の盲点とは? 投資家が警告する小型原子炉の商用化リスク、主権クラウドを巡る米欧の信頼競争、そして政府閉鎖が停滞させるAI 政策の現場から、インフラ・制度の揺らぎを読み解きます。

IMPACT 2025 が今年も開催!

勝者発表!スタートアップバトルフィールドの頂点に立ったGlīd の物語

TechCrunchのStartup Battlefield は、世界中の有望なスタートアップが自社の製品やサービスを発表し、投資家やメディアの前で競い合うピッチコンテストです。

優勝企業は賞金と世界的な注目を獲得します。

2025年10月27日-29日(現地時間) で開催されたTechCrunch Disrupt 2025 でも行われ、勝者が発表されました。

photo: 筆者撮影、勝者発表の瞬間

Startup Battlefield は予選のStartup Battlefield 200 を勝ち抜いた20社が優勝賞金10万ドルをかけて争います。

その後、選考を得て最終的に20社から5社に絞り込まれます。

Charter Space

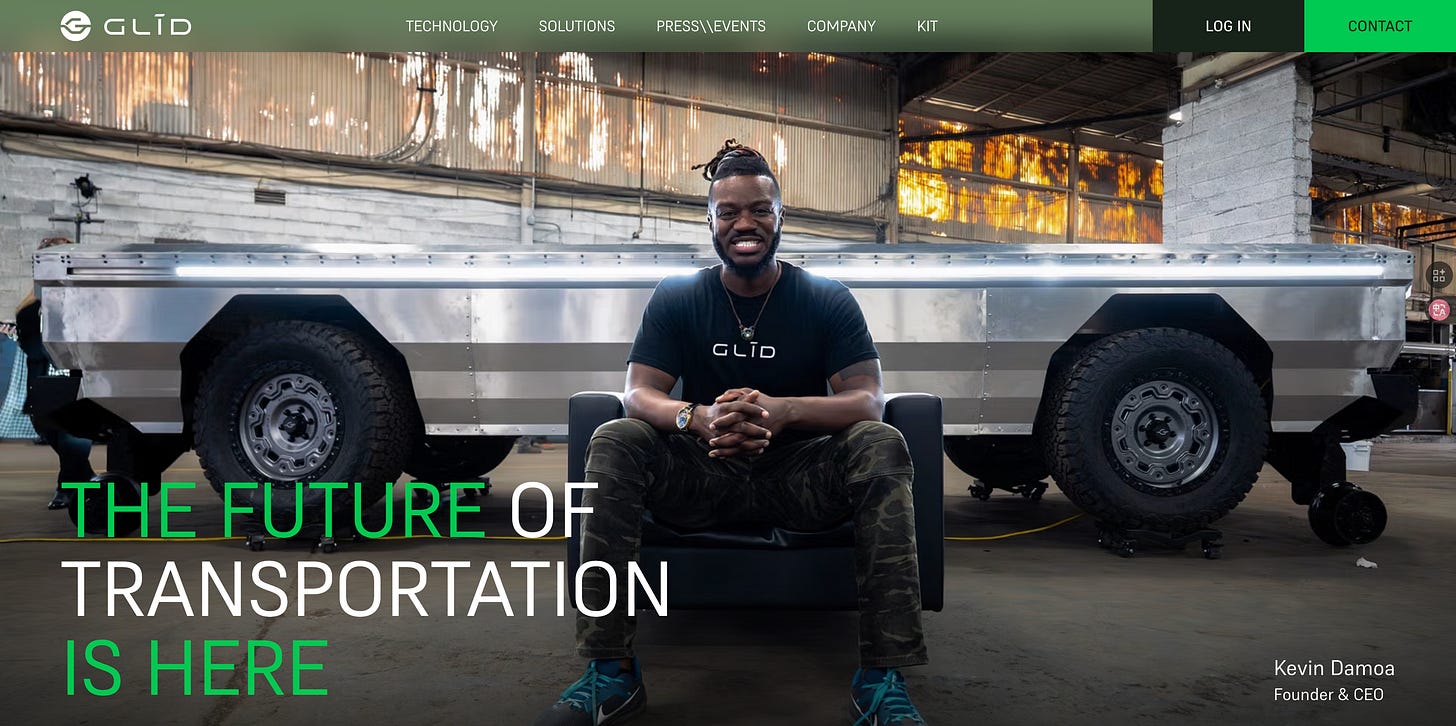

衛星/宇宙機の製造、試験データを活用して保険引受を効率化するスペース・フィンテックGlīd

20フィートコンテナを専用ハイブリッド電動車で海→鉄道への移動を効率化する物流ハードウェア+ソフトウェアMacroCycle

廃プラスチックを分子レベルで再構成し、ほぼ新品と同等の品質で再利用できるようにする化学リサイクル技術を開発するスタートアップNephrogen

AIと遺伝子編集技術を組み合わせ、腎臓細胞への薬物送達を既存手法の100倍効率化を目指すバイオテックUnlisted Homes

物件が市場に出る前の未公開住宅 に着目し、買い手、売り手を繋ぐプラットフォーム

そして、見事優勝に選ばれたのはGlīd でした!

https://www.glidtech.us/

Glid は陸上輸送と鉄道輸送間の非効率な積み替え(Transloading) プロセスを自動化し、物流コストの大幅な削減を目指すMaaS(Mobility-as-a-Service) スタートアップです。

自動運転車Raiden と貨物搬送車Glider M(初期リリースはこちら) により、コンテナをクレーンやフォークリフトなしで直接「道路⇔鉄道」間で輸送可能にし、これまで必要だった大型設備、人手、時間を排除します。

顧客は年間約30万ドル + 輸送距離に応じた従量課金で利用可能。

従来のようなクレーン、倉庫、多段階の人件費が不要になるため、最大62%のコスト削減と100%の稼働率維持が可能と述べられていました。

特に短距離の鉄道を保有する地方の物流会社や工業団地では、初期投資なしで鉄道輸送を活用できる点が評価されています。

なお、Glidは車両を販売せず、自社保有車両を運用してサービスとして提供するため、ユーザーは設備投資リスクを負うことなく、低コストで高速なモーダルシフト(道路→鉄道) を実現できるようです。

参考文献

And the winner of Startup Battlefield at Disrupt 2025 is: Glīd

https://techcrunch.com/2025/10/29/and-the-winner-of-startup-battlefield-at-disrupt-2025-is-glid/

Mem0 が$24M 調達: AI エージェント向け記憶基盤

Photo: Unsplash(@dslr_newb)

📚トピックのポイントを3行で

RAG(検索拡張生成) を超える”記憶層” 技術が登場

長期的な文脈理解をSaaS で提供、企業導入へ前進か?

AI エージェント運用の“データ主権” 設計が焦点に

サンフランシスコ発のスタートアップMem0 が、AIエージェント向けの記憶基盤(Memory Infrastructure) として新たな注目を集めています。

生成AI が企業業務に浸透するなか、単発の応答生成を超えて、ユーザーや組織との過去のやり取り や長期的コンテキスト を保持する仕組みが求められています。

RAG(Retrieval Augmented Generation) は検索ベースでの一時的な知識注入に強みを持つ一方、継続的な記憶管理や更新履歴の一貫性に課題があります。

Mem0 はこの課題に対し、長期記憶(long-term memory) をSaaS として提供するアプローチを採用しています。

開発者はAPI を介して、ユーザーごとの対話履歴、行動データ、要約メモを統一したフォーマットで保持できます。

これにより、複数のAI エージェント間で同一人物 としての文脈の共有が可能になります。

ChatGPT にもメモリ機能がありますが、それのエージェント版で、複数の異なるエージェント間でもコンテキストの維持が可能になるのが特徴です。

AI エージェントが企業内部で稼働する場合、個人情報や業務ログを扱うことから、セキュリティやデータ主権の問題が本番導入の障壁となっています。

Mem0 はデータの所有権は常に顧客側にある 方針を明示し、暗号化、アクセス制御、削除API を標準装備するなど、プライバシー設計を前提としたアーキテクチャを謳っています。

今回のシリーズA で 2,400万ドル(約36億円: $1=150円換算) を調達し、Basis Set Ventures やPeak XV Ventures など著名なVC が出資しました。

今後はRAG+Memory Layer の組み合わせによる次世代AI アプリ開発プラットフォームを目指すとされています。

トレンドが単なる対話型システム からエージェント連携 へ移行するにつれ、記憶層の整備は重要な基盤となることが予想されます。

日本企業でも、社内チャットボットやナレッジ管理の精度を高めるうえで、外部SaaSに依存せず自社メモリ層 をどう設計するかの課題に直面する日も遠くないかもしれません。

その観点で、Mem0 の動向は、その設計思想の一つの参考になり得ると感じました。

参考文献

Mem0 raises $24M from YC, Peak XV and Basis Set to build the memory layer for AI apps

https://techcrunch.com/2025/10/28/mem0-raises-24m-from-yc-peak-xv-and-basis-set-to-build-the-memory-layer-for-ai-apps/Mem0 raises $24 million from Basis Set Ventures, Peak XV Ventures, others

https://economictimes.indiatimes.com/tech/funding/mem0-raises-24-million-from-basis-set-ventures-peak-xv-ventures-others/articleshow/124896884.cms

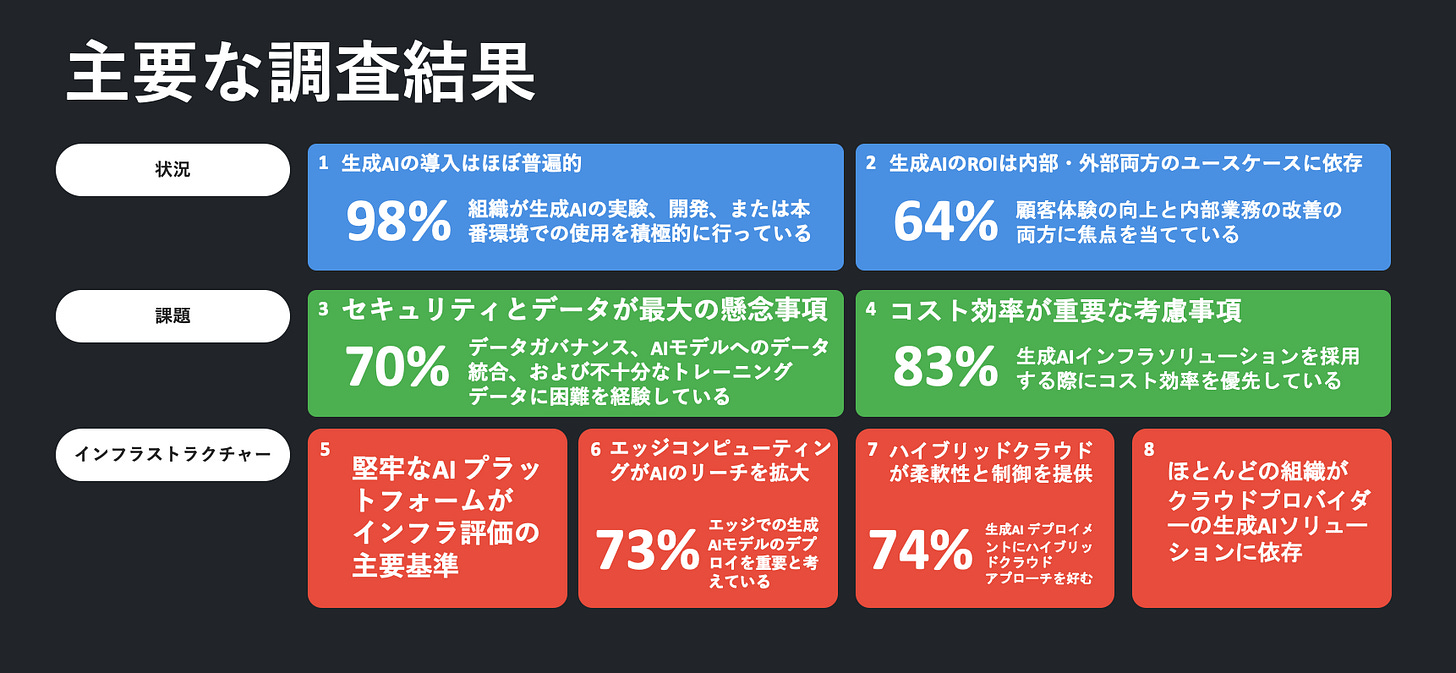

Google調査レポ: AIインフラ整備の「実態と次の課題」

ソース: 2025 State of AI infrastructure

📚トピックのポイントを3行で

98%の企業が生成AI を実装、開発中と回答、導入は“実験段階”を超えた

最大のボトルネックはデータ品質・セキュリティ・コスト最適化

ハイブリッドクラウドが主流化し、運用の“FinOps化”が進行

Google Cloud が発表したState of AI Infrastructure Report 2025 は、生成AI 導入が試行 から基盤整備 フェーズに移行している現状を示しています。

調査対象の500社超が共通して抱える課題は、データ品質、コスト、セキュリティの3点に集中。

同調査では、98%の企業が生成AI の検証、開発、本番運用のいずれかを進めており 、AI の導入は一部の先進企業 だけでなく全産業の標準施策となりつつあるようです。

特に金融、製造、小売 といった非テック業界でも、データ分析や業務自動化への応用が急速に拡大しています。

導入企業のうち70%がデータガバナンスや統合の困難さを指摘しており、データソースや加工履歴を追跡するデータリネージ(Data Lineage) の欠如が法規制対応や出力の再現性の障壁となっているとレポートされています。

また、62%がセキュリティとプライバシーを最大の懸念に挙げ、欧州GDPR やカリフォルニア州CCPA など地域別法規制の差異がリスクを複雑化させている現状もあるようです。

インフラ運用面では、83%の企業がコスト効率性 を最優先課題と回答し、GPU やTPU など高密度リソースの最適配分が経営課題となっているようです。

Google はFinOps フレームワークの活用により、クラウド支出を最大30%削減できると指摘しており、AI導入に伴う見えない運用コスト の可視化と最適化が、今後の差別化要因になるとしています。

また、74%の企業がハイブリッドクラウドを採用しており、オンプレミス環境とパブリッククラウドを併用してデータ主権への対応と柔軟性を実現しているようです。

代表例として、トヨタはGoogle Cloud のAI Hypercomputer を活用し、製造現場のAI モデル開発を20%高速化したとされています。

本レポートでは、AI の導入に際し、従来とは異なるIT 基盤の再設計 が行われている現状を示しているように見えます。

日本企業にとっても、計算資源への投資やPoC にとどまらず、データ基盤、運用基盤、コスト管理基盤 を横断的に統合できるかが競争力を左右する可能性があります。

特に、特定のクラウドベンダー依存を前提にしない中立的アーキテクチャ の設計が、ハイブリッド環境での長期運用を支える鍵になるかもしれません。

参考文献

2025 State of AI infrastructure

https://cloud.google.com/resources/content/state-of-ai-infrastructure

最後までお読みいただきありがとうございます!

励みになりますので、ぜひLikeボタン (♡) をお願いします!