Weekly Newsletter #236

“見えないインフラ”の脆さが露呈“ Red Seaの海底ケーブル複数断 / AI需要増でサーバーの発熱が限界に近づく ── データセンター冷却の新時代 / Beldenとシカゴ量子情報交換所が量子安全ネットワークで提携

こんにちは、Marvinです。今週はサイバーセキュリティ関連のカンファレンスに参加しておりました。最近は「AI for Security」「Security for AI」といったキーワードを耳にする機会が、みなさまも増えてきているのではないでしょうか。この新しい技術をどのように私たちのビジネスや生活に取り入れていくべきか、悩まれている経営者の方、IT運用管理者の方も多いのではないかと思います。

数ある講演の中で、特に印象に残った言葉があります。

― 『最大のリスクは“遅れること”』

― 『小さく、早く失敗する』

一方で、利用の透明性や継続的なリスク管理といった、慎重なガバナンスの適用・運用も強調されていました。AIによるセキュリティリスクに加え、人の目が届かない領域で意図せずライセンス違反を引き起こしてしまう可能性など、ガバナンス強化の重要性が改めて示されていました。

しかし、このスピード感と慎重さのせめぎ合いは、どの国にとっても難しいテーマです。特に、新しいものを受け入れることに保守的(Conservative)だと言われがちな日本人にとっては、少し耳の痛い話かもしれません。

ですが、某アニメのセリフ『そそっかしいからよ・・』、私はこの精神も好きです。

以前のNewsletterを見逃してしまった方は下記からアクセス!!

Red Seaの海底ケーブル複数断で、Azureを含む国際回線に遅延—“見えないインフラ”の脆さが露呈

紅海沖で複数の海底ケーブルが断線し、世界の通信に大規模な影響。

Microsoft Azureも遅延を公表し、緊急の経路切り替えを実施。

復旧には数週間〜数か月、インフラの脆さが改めて浮き彫りに。

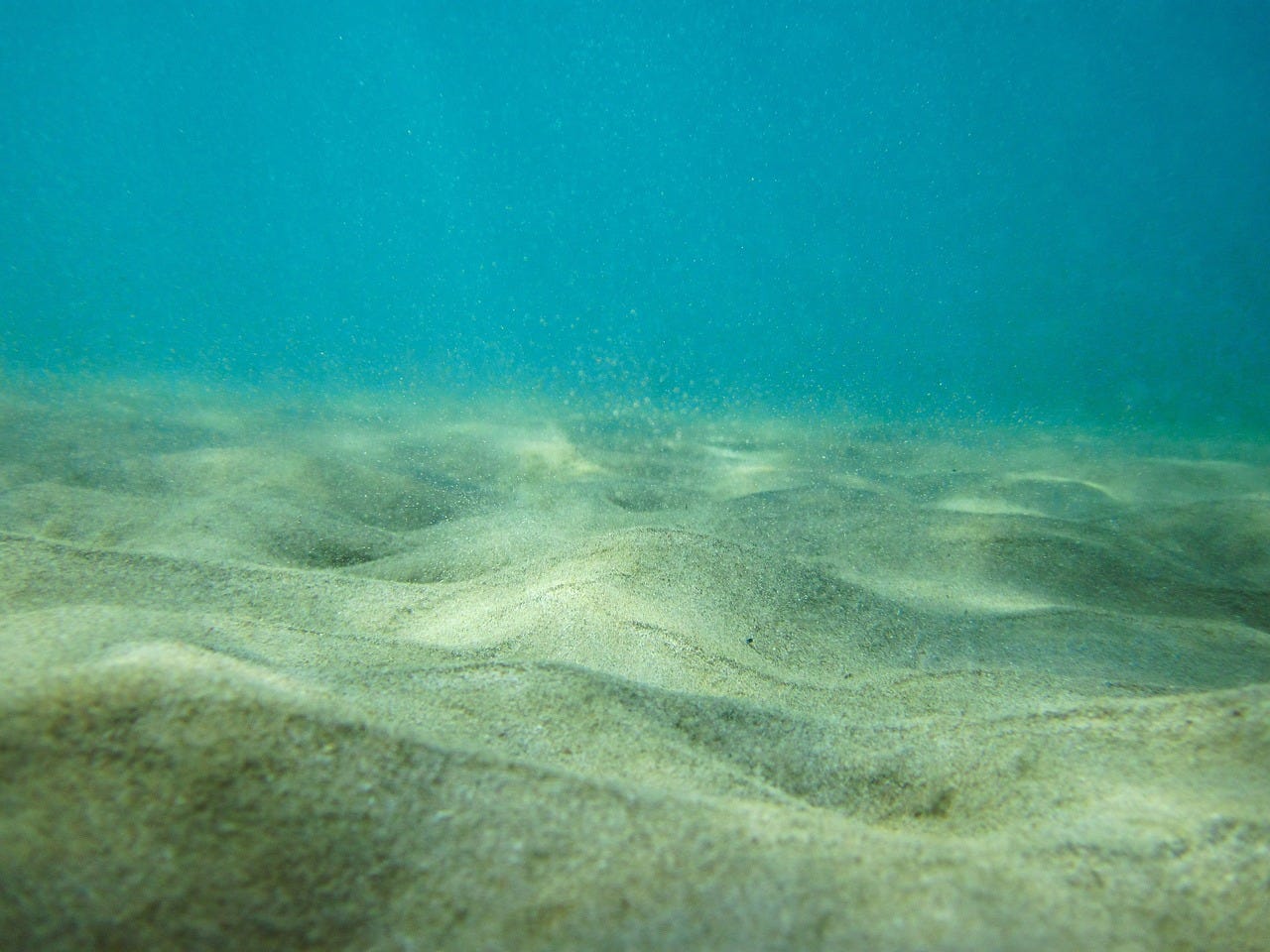

2025年9月6日、サウジアラビア・ジェッダ沖の紅海で、国際通信を担う複数の海底ケーブルが同時に損傷するという重大事故が発生しました。影響を受けたのはSMW4、IMEWE、FALCONといった主要なケーブルで、アジアから中東、ヨーロッパにかけてのトラフィックに深刻な遅延が生じました。

MicrosoftはAzureの遅延増加を公表し、緊急のルーティング変更を行ったものの、完全復旧には数週間から数か月かかる可能性が高いと見られています。特に北米と中東・南アジアを結ぶクラウド業務やオンラインゲーム、大容量データ転送に影響が及んでおり、利用者や企業にとって大きな不安要素となりました。

今回の件で改めて感じたのは、私たちが毎日あたりまえに使っているインターネットやクラウドサービスは、結局は“海の底に張り巡らされた物理的なケーブル”に支えられているということ。知識としては分かっていても、こうして実際に障害が起きるとその依存度の大きさを実感させられます。だからこそ、衛星通信や極域ルートといった代替経路への投資は「リスク回避」ではなく「事業継続の前提」になりつつある、と強く思わされますね。

Johnson Controlsが液冷CDUを発表 ── データセンター冷却の新時代

AI需要増でサーバーの発熱が限界に近づく。

Johnson Controlsが液冷システムSilent-Aire CDUを北米市場へ投入。

非IT消費電力を最大50%削減、次世代データセンターへの布石。

AIサーバー需要が爆発し、データセンターは「熱との闘い」に追われています。2025年9月8日、Johnson Controlsはデータセンター向け液冷システム「Silent-Aire Coolant Distribution Unit(CDU)」を北米で発表しました。

プレスリリースによれば、Silent‑Aire CDUシリーズはラック密度の上昇に対応するための液冷プラットフォームであり、500kWから10MW超までのスケーラブルな冷却能力を提供すると説明しています。

このCDUは、AIサーバーが生み出す膨大な熱を効率よく処理し、従来の空冷方式と比べて非ITエネルギー消費を50%以上削減できるとされています。高密度サーバーの普及で空冷の限界が見えてきた現場にとって、救世主になるのでしょうか。ラック内や白スペースに後付けできる柔軟さを備えているため、既存施設の改修も容易に行えるようです。

AIブームの裏側には、こうしたインフラの進化が欠かせません。液冷への移行は、これからのデータセンター投資で避けて通れないテーマになりそうです

Beldenとシカゴ量子情報交換所が量子安全ネットワークで提携

2025年9月9日、Beldenはシカゴ量子情報交換所(CQE)と提携を発表し、量子時代の安全なネットワーク技術を共同開発することを明らかにした。

CQEはシカゴ大学やアルゴンヌ国立研究所などが連携する拠点で、量子情報科学と量子経済の発展を支援している。

Belden戦略担当SVPヒラン・バドラ氏は、同社の信頼性への取り組みを生かし、量子時代の要件を探求する好機とコメントした。

産業用配線大手Beldenが9月9日にシカゴ量子情報交換所(CQE)とタッグを組み、量子コンピューティング時代に対応したネットワーク技術の開発に乗り出しました。

CQEはシカゴ大学やアルゴンヌ国立研究所などが参加する量子研究のハブで、Beldenはここで得られる知見をもとにインフラへ量子安全通信を取り込もうというわけです。戦略担当SVPヒラン・バドラ氏は「信頼性を追求してきた当社にとって量子時代を探求するチャンス」と意気込み、ディレクターのアフシャロム教授も量子安全通信の実装で両者の相乗効果に期待を寄せているそうです。

NISTは量子耐性暗号の標準化を完了し2030年までの採用を推奨しており、Belden副社長オリバー・クライネベルク氏は「量子と既存ネットワークの融合で顧客インフラをより安全かつ高性能にする」と強調されており、量子技術が暗号を揺るがす時代に備え、ハードウェアメーカーが研究機関と手を組む流れが加速しそうです。

今回も最後までお付き合いいただきありがとうございます!励みになりますので、ぜひLikeボタン (♡) をお願いします!

今回は取り上げなかったけれど面白かったニュース