Weekly Newsletter #239

AI 対応Ethernet 陣営を拡大するVDURA のUEC 参加、東アジアに進出する米Warburg Pincus の韓国80MW DC開発、そして全米初の包括AI 安全法となるSB-53―投資・技術・規制の最前線をお届けします。

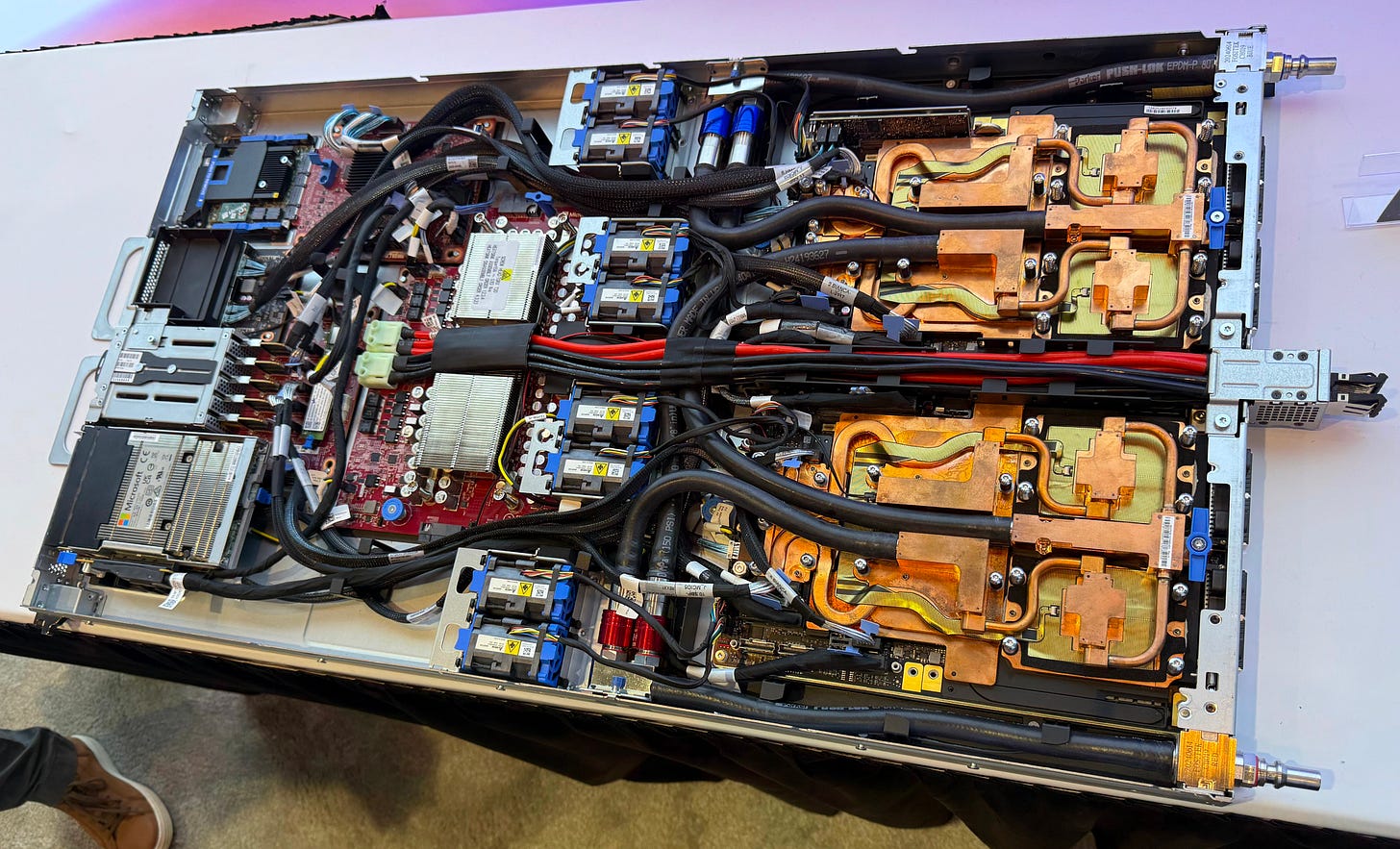

写真: 筆者撮影

こんにちは、Rio です。

こちらはAI Infra Summit 2025 でMicrosoft のブースに展示されていたサーバーです。

こういったイベントに参加しないと中々直近に見る機会はないので新鮮でした。

リキッドクーリングが採用されたサーバーの中身はこうなっているんだと感じたとともに、その配管の様子などから車のボンネットを開けたときのようなワクワク感を感じました。

現在データセンターで稼働しているGPU のほとんどが、このようなコールドプレート介してチップを液体で冷却する方式ですが、チップ内に毛細血管のような溝をつくり、そこに冷却液を直接流して冷却するシステムの開発に成功したと、以下の記事で述べられていました。

AI chips are getting hotter. A microfluidics breakthrough goes straight to the silicon to cool up to three times better.

髪の毛ほどの細さの溝をチップに掘るようですが、そんな設計が可能になったのもAI のおかげであり、スイスのスタートアップ企業Corintis 協力のもと実現したようです。

コールドプレート方式は、いくつもの部材で覆う構造のため、まるで毛布をかけたように熱をこもらせる側面もあり、今後のより高性能なチップの排熱には対応できないとされています。

上記方式では複数の部材を経由することなくチップ直に冷やせるた、従来の方式より冷却液の温度を低くする必要がなく、余計なエネルギーを使わわずに済むメリットもあるようです。

それでは10月からはRio が注目ニュースをお届けします。

先週のニュースレターを見逃した方はこちら

Weekly Newsletter #238: ロボットの「耳」で安全性向上、3D超音波センサー / AIヒューマノイド企業Figureが企業価値4兆円に / 医療77,000人スト目前、カイザー・パーマネンテ職員が続々決起

Weekly Newsletter #237:光でAIを加速 – 米大学が新光計算チップを開発 / 中国、Nvidia製AIチップの購入停止を指示 – 国内製造拡大へ / YouTube 20周年イベント – AIツールでクリエイター支援、収益はディズニー超えへ

UEC にVDURA 参画、AI対応Ethernet 陣営が拡大

Photo: Unsplash(@Jordan Harrison)

📚トピックのポイントを3行で

ストレージ系ベンダーの VDURA が UEC に加盟

AI/HPC 向け“フルスタックEthernet”の実装・相互運用検証が前進

マルチベンダー化でNVIDIA 独占のInfiniBand の回避余地が拡大

AI データセンターのファブリック構築では、Ethernet の流れが強まってきているようです。

昨今の生成AI の大型化とHPC(High Performance Computing: 大規模で複雑な計算処理を高速に実行するための並列処理型コンピューティング技術) の需要拡大で、低遅延・水平スケール・相互運用性を満たすDC ネットワーク(ファブリック) が求められています。

そんな中、AMD やMeta など、大手テック企業が参加するLinux Foundation 配下のUEC(Ultra Ethernet Consortium: 新しいEthernet 規格の標準化を推進している団体) は、AI/HPC に適した新しい Ethernet づくりを打ち出し、2025年6月には仕様 1.0 を公開(最新は1.0.1)しています。

VDURA(旧 Panasas) は、AI/HPC 向けの並列分散ファイルシステムを中核にしたデータ基盤ソフトウェアのベンダーであり、今回のUEC 参加はGPU・CPU・ストレージ間のデータの伝送経路をEthernet 標準と足並みをそろえて最適化する狙いがあるようです。

並列分散ファイルシステムはデータとメタデータを複数ノードへ分散し、同時並行で読み書きして帯域とスループットを稼ぐ方式で、AI における学習と推論時におけるデータの詰まりを避けやすいとされています。

今後のポイントは、UEC が検討する輻輳制御・再送制御などの新手法と、ストレージ側の I/O の癖をどう合わせるかとされており、例えば、小さなファイルを頻繁に読み書きする処理と、巨大なデータを連続的に流す処理では最適なキュー制御やQoS 設計が異なる課題があるようです。

今後、UEC における継続的な仕様策定やリファレンス実装の進展により、選択肢がさらに広がっていくことを期待しています。

参考文献

VDURA Joins Ultra Ethernet Consortium to Reinvent Networking for the AI Era

https://www.businesswire.com/news/home/20250930904130/en/VDURA-Joins-Ultra-Ethernet-Consortium-to-Reinvent-Networking-for-the-AI-EraIntersect360 Research White Paper: UEC 1.0: NEW HIGH-PERFORMANCE STANDARD FOR SCALING HPC-AI

https://ultraethernet.org/wp-content/uploads/sites/20/2025/06/UEC1.0Whitepaper.pdf

Warburg Pincus 韓国で80MW DC開発に着手

Photo: Unsplash(@sunburned_surveyor)

📚トピックのポイントを3行で

米Warburg Pincus が韓国・龍仁(ヨンイン) で80MW級DC の用地を取得し開発に着手

空冷 + 液冷を組み合わせ、60〜200kW/ラックのAI高密度に対応、稼働は2027年を目標

首都圏の電力・用地制約を背景に、米資本によるアジアでのインフラ分散が進展

電力と開発許可の獲得が難航するアジアの主要都市で、米系投資ファンドによる東アジアへのデータセンター投資に動きがあったようです。

Warburg Pincus(ウォーバーグ・ピンカス) は米国に本拠を置く大手プライベート・エクイティ投資会社で、アジアでも積極的にインフラ投資を行っています。

Warburg Pincus は現地デベロッパーであるDC ConnectsとアセットマネジメントのWide Creek AMC と組み、ソウル圏・龍仁市(ヨンイン) のグリーンフィールドで80MW ハイパースケールDC の開発に着手しました。

空冷 + 液冷を併用し、AI 用の高密度ワークロードを想定した設計で、2027年の稼働を目指しています。

立地は江南(カンナム) や板橋(パンギョ) に近い韓国屈指のテック集積地で、“韓国のシリコンバレー” とも呼ばれるエリアです。

大手IT 企業やスタートアップが集まり、AI 需要を取り込むには絶好の場所といえます。

計画では2棟構成、合計56MW のキャパシティを持ち、各棟に6ホール + 2つのMMR(Meet Me Room: 通信事業者同士の相互接続を行う部屋) を備えるとのこと。

延床は約5.8万㎡ 規模で、電力確保が難しい状況下でも大型のDC 案件には動きがあるようです。

DC 建設の背景として、ソウル圏の電源付き用地の不足があるようです。

AI 導入やクラウド移行に加え、韓国政府が掲げるDigital New Deal(デジタル経済を国家成長の柱とする政策) によって需要が拡大し、DC 需要が逼迫しているようです。

このプロジェクトは米国ファンドが韓国で大規模DC 開発に直接投資した点に特徴があり、単なる資金供給ではなく、地政学的な分散戦略の一環とも考えられます。

米国の資本が東アジアに物理インフラを構築することは、地域のデータ流通やAI インフラの勢力図に少なからず影響があると考えられます。

こうした大型のDC 案件では送配電や水資源、地域規制に大きな差があるため、現地パートナーとの連携や電源の早期確保が成功の分かれ目となりますが、日本では通信キャリアや商社が主導する形が多く、韓国のように外資ファンドが直接用地取得から関与するケースはまだないようです。

参考文献

Warburg Pincus Partners with DC Connects and Wide Creek AMC to Acquire Land to Develop 80MW Hyperscale Data Centre in South Korea

https://warburgpincus.com/2025/09/25/warburg-pincus-partners-with-dc-connects-and-wide-creek-amc-to-acquire-land-to-develop-80mw-hyperscale-data-centre-in-south-korea/Warburg Pincus and partners break ground on 80MW data center in South Korea

https://www.datacenterdynamics.com/en/news/warburg-pincus-and-partners-break-ground-on-80mw-data-center-in-south-korea/Warburg Pincus Buys Site for 80MW Greater Seoul Data Centre

https://www.mingtiandi.com/real-estate/data-centres/warburg-pincus-jv-buys-site-for-80mw-greater-seoul-data-centre/

カリフォルニア AI 安全開示法「SB-53」を成立-米国初の包括規制へ

Photo: Unsplash(@mrgreatheart)

📚トピックのポイントを3行で

最先端AI 開発者に「透明性・安全性・説明責任」を義務化

違反時は最大100万ドルの罰金、CalCompute 設立で研究促進も

サンフランシスコの市ガイドラインを超える州全体の包括モデル

9月29日、カリフォルニア州知事ギャビン・ニューサム氏が新法SB-53(Transparency in Frontier Artificial Intelligence Act) に署名しました 。

これは米国で初めて州レベルで包括的にAI 安全性を扱う枠組みであり、今後の規制モデルとして全米・世界に影響を与える可能性があります。

SB-53 の特徴は、単なる開示義務 以上に、AI の発展を持続的に支える仕組みを制度化している点です。

SB-53 が定める5つの柱

透明性(Transparency)

フロンティアAI 開発企業は、自社がどのように国家規格・国際標準・業界ベストプラクティスを取り入れているかをフレームワークとして公開が求められる。革新(Innovation)

州政府内に新たなコンソーシアムCalCompute を設置。公共コンピューティングクラスターを構築し、安全で倫理的かつ持続可能なAI 研究を推進。安全性(Safety)

AI 企業や市民がクリティカルな安全インシデントをカリフォルニア州緊急サービス局へ報告できる新たな制度を導入。説明責任(Accountability)

フロンティアAI のリスクを告発する内部通報者(ホイッスルブロワー) を保護し、違反企業には州司法長官による執行可能な民事罰を新設。違反時の罰金は最大100万ドルに達する可能性。適応性(Responsiveness)

カリフォルニア州技術局に、最新技術や国際標準を踏まえて法律を毎年アップデートすることを義務付け。

このようにSB-53は、規制 だけでなく 透明性・安全性・継続的アップデート・研究促進 を組み込んだ包括設計になっているようです。

サンフランシスコ市のガイドラインとの比較

以前取り上げたSan Francisco Generative AI Guidelines 2025(#230)では、市職員による生成AI の利用に焦点が当てられており、利用範囲・プライバシー配慮・説明責任といった「運用ルール」を中心にしたものでした。

一方SB-53は、市民・企業・研究者を含む州全体を対象に、透明性・安全性を義務付ける制度となっています。

カリフォルニアは過去にCCPA(消費者プライバシー法) を先行導入し、後に全米や世界に影響を与えました。

SB-53も同様に「州発 → 全米・世界へ」と拡がる可能性もあります。

ホワイトハウスのAI アクションプランとどのように交わっていくか、今後の動きに注目したいと思います。

参考文献

Governor Newsom signs SB 53, advancing California’s world-leading artificial intelligence industry

https://www.gov.ca.gov/2025/09/29/governor-newsom-signs-sb-53-advancing-californias-world-leading-artificial-intelligence-industry/California’s Newsom signs law requiring AI safety disclosures

https://www.reuters.com/legal/litigation/californias-newsom-signs-law-requiring-ai-safety-disclosures-2025-09-29/

最後までお読みいただきありがとうございます!

励みになりますので、ぜひLikeボタン (♡) をお願いします!